《乌合之众》对教育的看法值得深思

教 育 之 殇

——《乌合之众》对教育的看法值得深思

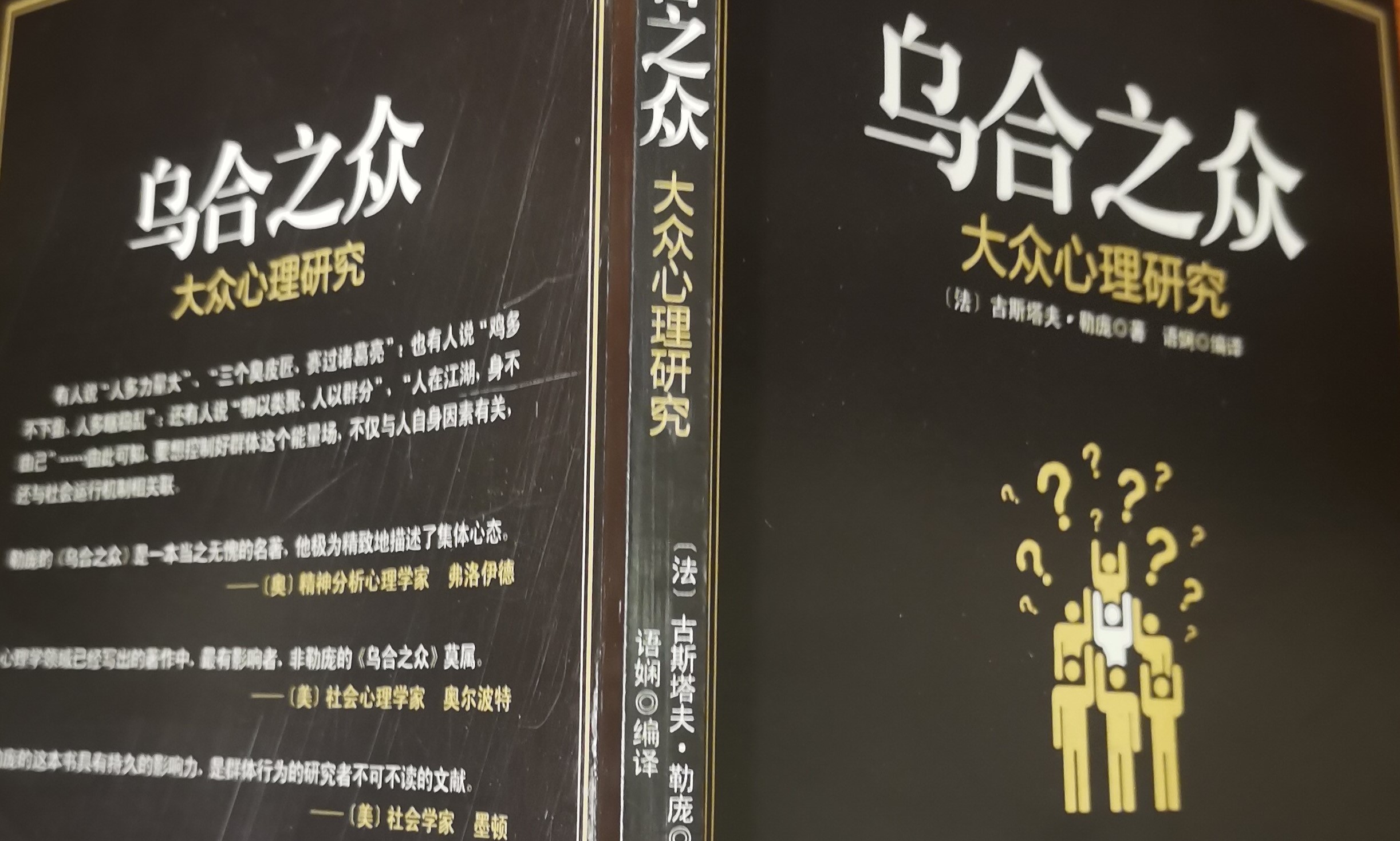

国学博大精深,学无止境。而西方一百多年前的名著《乌合之众》这本书,对于我这种知识浅薄之人更是有些烧脑。读这种纯理论书,过程艰辛苦涩,极易走神,需逐字逐句读,否则一不留神就要重读。好在篇幅不长,初读下来,作者很多观念刷新我的认知。

尽管书中的一些理论前后有些矛盾,有些观点过于极端和消极,有瑕疵,不敢苟同。但这本书问世一百多年了,某些观点可以说是先知先觉,当下仍适用,取其精华,去其糟粕,能为己所用吧。

耗时近一月,把《乌合之众》浅读一遍,又花一周梳理一次,感到《乌合之众》这本书令人震惊。

在勒庞所阐述影响群体和信念的所有因素中,很多理念颠覆人们认知。比如说对群体低智商评价等观点,让人感到吃惊,但品味诸多案例,的确如此。

另外一个让我们产生极大共鸣,有很深感触的便是教育问题。书中提到的教育问题,仔细揣摩,哪怕是经历了百多历史,世界进步了很多,教育也先进了很多,可在教育这个问题上,面临的问题似乎依旧。

《乌合之众》是法国作家勒庞对于群体心理研究思想成果,其中在第二卷第一章对蓄积因素中对教育的论述,颠覆了人们传统认知。他认为教育不会带来十分有益的教育成果,教科书教给我们的知识,只是让我们教条地背诵记忆,灌输肤浅的知识,培养出来的学生并不会通过教科书的学习在智力上有所提高。统一的教育模式下,学到枯燥并不实用的知识,不利于创造力发展。所以被教育捆绑的孩子,心怀不满,不适应传统教育。

“在生活中取得成功的条件是判断力、经验、开拓精神和个性。”

在勒庞看来,教育并不会对人进行改造,教育在最适合学生学习年纪,隔绝了成功的必要因素。人真正对自己有用的东西需要从社会实践中获取,去沟通交流获得自己需要信息。无论事情成败都需去实践,离开封闭的环境去接触生活,学习那些与生活切身利益相关的技能。

有人说,教育怎么会没用?人们在教育过程中,锻炼自己的思考问题能力、解决问题的能力,然后会拿自己跟没上过学的人进行对比,来彰显教育的意义。

但也有人抱怨,甚至多人抱怨,大学读完,自认为满腹经纶,但走入社会才发现,自己只不过是一介书呆子,大学学到的东西清零,需重新开始学习。

“学历就是敲门钻。”上学真有用吗?这个问题是毋容置疑的。不可否认,当今社会上大部分工作要求是专科、本科、研究生甚者博士生以上学历,这在一定程度上要求提高学历来获得一份理想职位。有的通过学习真得到改造,但是也有一部分人沦为教育牺牲品,这就是作者提到的填鸭式应试教育所导致的弊端。

如上所言,作者认为教育并不能提升人的智力,他认为填鸭式应试教育已经把人搞得精力耗尽了。

在人的智力发展方面,教育是可以改变的。但教育并不是提高智力的唯一因素,因为智力不同于知识,堆砌的知识并不一定能转化为智力的提升,在这里可以理解为是智慧代替了智力。对于人的智慧,是靠悟性。有人读一辈子书,掌握了很多知识,但进入社会后未充分利用起来,只是死读书、读死书罢了。而有人读书不多,但善于从其它渠道获取知识和经验,并善于吸收和转化,从而成为拥有自己独特的东西,这可以说增长了智力。

关于作者的教育观,如今看来颇有同感。有些教育就如作者文中描述那样,一代又一代的人坐在教室里,反复机械背诵记忆,祈祷在考试中金榜题名,光宗耀祖。考试过后,那些知识迅速从大脑中删除,忘得一干二净。那些空洞的知识浪费了大量时间去实现自己的价值,而在社会实操技能中却吃了很多苦头,使得在大学毕业后变得迷茫,不知所措。进入工作,才恍然大悟,发现理论与实际从不是那么完美的结合,短时间难以实现自己价值,更不要说成为行业中佼佼者。很多东西还得从零开始,重新构建知识体系,甚至要重新认知世界,树立新的角度去认识某一行业,放眼世界。由此可见,教育不仅是在教室里啃本书背理论,对于当今快速发展的社会来说更是如此。

若从获取学历文凭的角度来看,那么,坐在教室里努力学习教科书是必须的。但仅从获取学历文凭这个角度看,这种教育方式与当今快速发展的社会是不适应的,是违反自然规律的。特别是填鸭式应试教育、人为强制的训练、学生的作业负担过重等不当教育方式,不适应时代发展。

教育对于一个人、一个民族、一个国家的作用之大不言而喻,群体的未来在一定程度上取决于教育。反窥当下教育有些竟与1895年的《乌合之众》中关于教育的描述似曾相识。从小学到大学,填鸭式教学,积压在学生身上的课业负担,人为的重复考试和训练让“教育”一词显得极为单调和枯燥。

在小学、初中和高中,有三分之二以上的人是为考试而活,学生要做的就是将书本知识烂熟于心。每天面对换汤不换药的试卷,在最美的年华里,整天呆在教室或家中,被切断亲身经历和体验人生世界的途径与机会。在个体最容易形成独立个性、创新思想和发散思维时,机械接受着作业训练,思维越来越狭窄,个性逐渐湮没,逐渐沦为“乌合之众。”

更让人揪心的是有些高(职业)校的教育。高校是一个学生从校园走向社会的桥梁阶段,大学生皆成年,即将投身现实社会,面临步入社会后的挑战,而学校不考虑大学生应当学会的是什么,没有考虑学生必须及时适应社会或提前学会适应社会,仍过分宣传“大学生本质上还是学生,还是以应学习为主”,未对教学方式和考核制度进行创新。学生以学为主,固然是学生的本职和责任,可是如果高校学习仍象中学一样背书考试,而不结合社会实践又有什么意义呢?

另外,有些学校盛行鼓吹论文、科研、课题之风,成果多的学生会被追捧的很高。学生追逐五花八门的论文、科研、课题获奖,但实际上许多论文、科研、课题内容只是无病呻吟,并未对学术有什么贡献,对现实问题的解决运用也并没有什么实际帮助。更有甚者搞起了伪科学研究,才会出现“熟鸡蛋返生孵小鸡”的论文事件。那些在学校闭门造车渲染出的功利论文、科研、课题,一未对现实社会有真正的体验,二未对自己知识上的提升有帮助。

正如庞勒所说:这些不当的教育方式未考虑到年轻人毕业后的年龄以及他们可选择的职业,未考虑到年轻人将要投身生活的世界,未考虑到在融入社会之前必须先学会适应社会,未考虑到要在社会中站稳脚跟须有强大的意志......

现实中,课本之外的很多实用知识学校没有给年轻人,没有给他们应付生存所需装备、坚强意志和良好的综合能力。在教科书和考试之间,更需要实践教育来支撑,帮助学生们提升综合能力水平。对现在的年轻人来说,遗憾的是在他们最适合综合素质提升之时却未能得到提升,使他们在跨入社会后尝到了苦果,不得不重零开始。

1789年以前,法国的教育没有象英国和美国那样。英国和美国在工厂、医院、矿山、建筑师或律师办公室里,有很多年轻学徒,他们按部就班地度过学徒生活,如同工人、医生、律师、秘书或那些工作室里的艺术家一样投入。空闲时间里学到了各种技能,在工作前,他们有机会接受实践性教育,并将这个阶段观察学到的知识储存起来,提前准备好框架,把知识与日常所学到的经验协调起来,保持一致。在这样教育制度下,实践能力得到发展,也是与未来遇到的任务及特定工作要求符合的,也是今后从业生涯中所须具备的能力。因此在英国和美国这样的国家,年轻人可以很快找到自己的位置,并在这个位置上很好的发挥能力。

人在25岁时,如具备扎实基础知识和意志力等综合能力,这样的年轻人将来不仅能成为一个非常有用的工作者,而且还可能成为一个发动机,也不是应试教育下复制出来的机器上一个个简单零件。从而具有较好的爆发力和创造力,就能成为一个责任担当者、问题解决者和优雅生活者。

雨果曾说:“每教好一个孩子,就少一个败类,每办一所学校,就少建一个监狱”。世界上各国对教育方面重视程度是显而易见的,西方工业革命之初就大力推动教育事业发展,为经济发展储备人才。中国自古以来就十分注重教育,在古代更是以文治国,以读书为荣。

读罢《乌合之众》这本薄书,书虽薄,却蕴含诸多深刻的大道理,我会经常推荐给身边的人阅读。有时会念叨一些片段来教育孩子,原因无它,国人人口众多,任何一个小问题都可能引发如潮口水,人云亦云,乃至冲突,以书中道理教育孩子们不要芸芸众生,被洪流裹挟前行。教育的职责和目标之一,不就是要防止青年被无谓地误导与“牺牲”,不就是避免他们成为乌合之众么?

回首一百多年前《乌合之众》中提到的教育之殇,不仅在当时背景下有用,放到当下教育之中,也极为适用。如今,正在全力推进的素质教育,可以说是对《乌合之众》最好的诠释,是教育回归本质的具体表现吧。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

(作者 ‖ 罗振 编辑:印象黔西南)